Entretien avec Pierre Clément – Cours « Science et Société » à l’Université Lyon 1, dans les années 1970

19 septembre 2012 Le 6 juin 2011 – Dans un bureau de l’ENS de Lyon

Le 6 juin 2011 – Dans un bureau de l’ENS de Lyon

Mélodie Faury : Je serais très intéressée par votre expérience d’enseignement science-société à l’Université Lyon 1, dans les années 1970. Je serais curieuse de savoir comment cela se passait concrètement. Pour commencer tout m’intéresse, je pourrais resituer ensuite avec des questions plus précises, mais si vous voulez bien me raconter…

Pierre Clément : Ça fait beaucoup !

MF : Nous pourrions débuter par un retour sur ce à quoi correspondaient ces cours, comment ils étaient reçus, comment ils se déroulaient ?

Pierre Clément : L’histoire commence dans l’après 1968. Il y a eu une loi d’orientation en 1969 qui n’a été mise en œuvre à l’Université Lyon 1 qu’en 1973, si je me souviens bien. Une circulaire est alors passée appelant à proposer des idées d’enseignements. C’était ce que l’on appelait des « options III ». C’est à dire qu’en premier cycle, en DEUG,les étudiants s’inscrivaient dans des options, A ou B. DEUG A c’était les mathématiques, la physique. DEUG B, plutôt biologie, géologie, biochimie.

Au sein de chacune de ces deux branches, ils choisissaient des « options II », qui étaient des filiaires disciplinaires, puis des enseignements à la carte, ouverts pour toutes les filières du DEUG A ou pour celles du DEUG B : les « options III ». Ils étaient créés, de novo. Il y avait 50 heures à l’année, par étudiant, à choisir parmi un certain nombre d’options III qu’on leur proposait. Et donc il fallait les créer. Et il y a eu un appel d’offre.

Alors moi j’y suis allé. C’était Louis David qui pilotait, un professeur de géologie, qui avait une certaine ouverture d’esprit. Il a dirigé le musée Guimet pendant pas mal de temps, jusqu’à ce que le Musée des Confluences prenne assez récemment la relève.

Et donc, je vais le voir, et il me dit : « Liberté totale, pour créer ce que vous avez envie de créer », je lui dis « C’est pas possible ça ! Un espace de liberté ! ». Alors, ça correspondait quand même bien à l’époque, à l’après 68, ça bouillonnait d’idées.

Je venais juste d’écrire Labo Contestation et de le diffuser avec tout un groupe, on avait tout un réseau. Puisque les numéros sont sortis en 1970, 1971, 1972, 1973 peut-être pour le dernier, donc ça correspondait. J’avais d’autres écrits, on avait plein de réunions sur les thèmes science et société, et donc d’emblée on a proposé un module, qui s’appelait « science et société », ou « la science aujourd’hui » peut-être au début, pour que ça fasse moins peur. Oui : « Option III – La science aujourd’hui ». Et puis après ça s’est appelé « Science et société ».

Donc c’est surtout de cet enseignement que je vais parler.

Sachant que j’ai aussi monté d’autres enseignements. Très vite j’ai assuré, avec Pierre Elouard, qui était un autre professeur de géologie très dynamique, la coordination de tous ces enseignements d’option III pour le Deug B. Ce qui m’a permis d’en créer d’autres. J’ai animé « Science et civilisation » aussi. C’était l’époque où était sorti le bouquin de Needham, La science chinoise et l’Occident, qui posait des problèmes passionnants, et puis d’autres ouvrages encore. Donc « science et civilisation » ça me bottait bien.

Sachant que j’ai aussi monté d’autres enseignements. Très vite j’ai assuré, avec Pierre Elouard, qui était un autre professeur de géologie très dynamique, la coordination de tous ces enseignements d’option III pour le Deug B. Ce qui m’a permis d’en créer d’autres. J’ai animé « Science et civilisation » aussi. C’était l’époque où était sorti le bouquin de Needham, La science chinoise et l’Occident, qui posait des problèmes passionnants, et puis d’autres ouvrages encore. Donc « science et civilisation » ça me bottait bien.

J’ai participé à un autre cours, qui était animé par Christian Bange, professeur de physiologie, historien des sciences. C’était un cours d’histoire et de philosophie des sciences. Et puis j’ai demandé à des copains de faire de l’initiation à l’économie, à la gestion. Pierre Elouard faisait une initiation à l’oral et à l’écrit, quelque chose comme ça, « expression écrite et orale » cela s’appelait.

Bon, enfin on a monté tout un ensemble d’enseignements, et c’était passionnant parce que nous étions libres du contenu, libres des méthodes pédagogiques, etcetera.

Alors le plus intéressant c’était « La science aujourd’hui », celui qui est devenu très vite « Science et Société », parce qu’on était une petite équipe. Et on a fait ça avec passion.

J’ai retrouvé un petit peu les thèmes de ces cours. On s’organisait avec les étudiants pour qu’il y ait, si je me souviens bien, une vingtaine d’heures de conférences et débats. Nous les assurions nous-mêmes ou en faisant venir quelqu’un. Et puis le reste c’était de la pédagogie active : on leur faisait faire des enquêtes, qui se concrétisaient par un rapport écrit et une présentation orale, ou par un sketch.

Les conférences-débats étaient introduites par des polycopiés, j’ai retrouvés plusieurs de ces polycopiés.

Lien vers polycopiés en ligne des cours

MF : Les polycopiés étaient-ils distribués avant les cours ?

Pierre Clément (feuilletant les documents) : Oui alors, je peux vous les laisser, il y en a certains que j’ai en double et d’autres que j’ai en simple.

Alors celui-là par exemple c’est moi qui l’avait fait : « Notre relation au travail scientifique : de la consommation à l’adoration ». On avait des formulations très osées.

« Quelques remarques sur les fonctions du travail ».

MF : Ces formulations étaient-elles utilisées pour engager le débat ?

Pierre Clément : Ah oui, oui. Dans tout ça il y avait des débats. En marge des séances officielles. Ici par exemple, c’était Michel Fontaine, qui était professeur à l’école vétérinaire, et qui a même été directeur ensuite de cette école.

Les années ne sont pas toujours indiquées donc il faut voir d’après la calligraphie. Voilà donc là c’était indiqué : « Compte-rendu du débat du 10/12/75 sur la recherche scientifique ».

Alors on faisait faire très souvent des comptes-rendus des débats par des étudiants. J’en ai quelques-uns : ça c’est un compte-rendu, ça aussi « Trois débats sur le système de notation », ah oui. Parce que nous étions très libres pour mettre une note. On a eu des débats fantastiques avec les étudiants : est-ce qu’ils s’auto-notent, est-ce que c’est le groupe qui les note, est-ce que ce sont les enseignants, et sur quels critères ? Et là on a eu trois débats d’une demi-heure, pendant nos séances qui duraient une demi-journée. Et il y a eu des propositions : il y a les compte-rendus du deuxième et du troisième débat là. C’est assez intéressant.

recto / verso du document « Compte-rendu des trois débats sur le système de notation des étudiants de l’option»

On a essayé même une année de faire de l’auto-notation, et on s’est rendu compte que cela ne marchait pas, parce que ceux qui travaillaient le moins se mettaient facilement entre 18 et 20, et ceux qui travaillaient le plus sérieusement, qui le faisaient bien et tout, ils se mettaient entre 12 et 15. Ceux qui étaient exigeants connaissaient les limites de leurs rapports. Donc très vite on s’est rendu compte que ça ne pouvait pas marcher. Même cette année-là, je crois qu’on a introduit nous-mêmes des facteurs correctifs. Parce qu’en plus il fallait voir les réactions des collègues, mais on en parlera plus tard.

MF : Et les compte-rendus, par exemple, rentraient aussi dans l’évaluation ?

Pierre Clément : Je n’ai pas de souvenir précis. Tout le monde devait en faire. Les étudiants en faisaient à tour de rôle plus ou moins, certains étaient ronéotés, d’autres manuscrits, d’autres juste oraux, sans traces écrites qui en restent. Ce n’était pas trop méchant parce que l’idée qu’on partageait dès le départ était qu’on ne travaillait pas pour la note. On travaillait par plaisir, pour s’interroger sur un certain nombre de problèmes. Questions qui allaient loin, souvent.

Là il y a « A propos des experts ». Différents types d’experts.

Et j’adore, là j’avais signé avec François Jourdan :

« NB : ce texte est le fruit d’une longue négociation, qui a pu aboutir à un bon polycop commun. Je signe en premier, parce que c’est moi qui l’ai tapé et ronéoté.»

J’adore. Parce que ça veut dire que l’on a beaucoup discuté tous les deux, on était pas toujours d’accord, on s’est mis d’accord et puis les idées viennent vraiment des deux, mais qui ? Le problème des signatures est un des problèmes qu’on a souligné en parlant de la recherche scientifique : qui signe et qui s’approprie le travail des autres ? Nous étions très sensibles à ça, voilà.

MF : Et du coup, la petite équipe dont vous parliez, c’était qui exactement ?

Pierre Clément : Alors c’est l’équipe qui a rédigé le livre « Biologie et Société – Le matin des biologistes ? », je ne sais pas si, il est peut-être à la bibliothèque ici. Publié par Raison Présente.

On a signé par ordre alphabétique, mai comme c’est moi qui ai coordonné, donc j’ai signé en premier, mais ensuite, il y a Nelly Blaes, qui est rentrée à l’Inserm après, puis des maîtres de conférences : Sylvie Blaineau, qui est maintenant Vice-Présidente de Lyon 1, et qui vient de co-organiser avec moi le colloque « Science & Société », Evelyne Debard, géologue qui a travaillé beaucoup sur la grotte Chauvet, François Jourdan, neurobiologiste, que vous connaissez, Anne Luciani, qui était en thèse avec moi et qui a eu ensuite un poste de maître de conférences à Corté (mais elle enseignait déjà à l’époque). Enfin, nous avons sollicité Agnès Lisoprawski, Jacqueline Pénit, Michel Veuille, Christiane Frougny et François Gaill qui ont juste signé des articles, mais pas l’ensemble de l’ouvrage. A noter qu’on a beaucoup discuté avec John Stewart, pour cet ouvrage collectif (comme pour l’ensemble des enseignements Science & Société) ; il avait même écrit un article, mais que Raison Présente a refusé d’insérer…

Donc on était le noyau, on travaillait assez collectivement. J’étais responsable officiel des enseignements. Oui, on faisait des dossiers.

Alors là j’ai pris quelques rapports d’étudiants :

– « Femmes et vie scientifique » ;

– « Le médecin généraliste » ;

– « L’image de la science dans la publicité » ;

– « Responsabilité sociale des chercheurs », par John Stewart ;

– Elyane Aleysson, avait fait ce texte sur la vulgarisation, elle était une intervenante plus ponctuelle ;

– Ça c’est un compte-rendu du centre mutualiste de la Ville-neuve (à Grenoble), parce qu’ils avaient mise ne œuvre des pratiques médicales innovantes, sur lesquelles on avait fait des enquêtes avec des étudiants : donc ça c’est des comptes-rendus.

Et puis voilà : « Quelques idées pour provoquer un débat sur la place de la science dans la société (document en ligne)». Là aussi la responsabilité sociale des chercheurs (document en ligne).

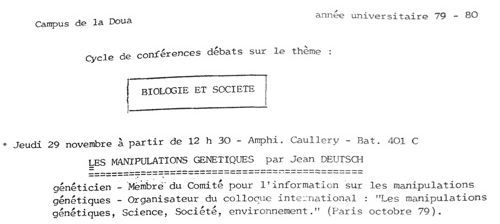

Et puis on a là un ensemble de documents qui m’ont bien replongés dans l’époque, qui datent d’entre 1975 et 1980. Ils portent beaucoup sur la génétique, pour combattre les idées reçues largement diffusées par les médias : est-ce qu’il y a un gène de l’intelligence, le racisme, le sexisme, le rapport éthique à la science, etc. Donc tout ça ce sont des documents qu’on donnait aux étudiants, qui nous servaient de ressources, de textes de références. Donc j’ai retrouvé ça.

Certains documents retracent bien les idées que l’on agitait à l’époque, c’était assez radical, assez étonnant : l’idée c’était de dire « ce que l’on a fait de façon militante avec Labo Contestation, avec les débats que l’on a pu organiser, les groupes militants, 68, etcetera, on l’introduit à présent de façon officielle, pour faire réfléchir les étudiants scientifiques. C’était ça un petit peu l’idée.

Par exemple : le financement de la recherche, pas uniquement par le public civil, mais tout autant par le privé, et tout autant par l’armée (environ trois tiers à cette époque en France) ; il y avait aussi des analyses marxisantes, etcetera.

MF : Et les thèmes, comment les choisissiez-vous ? Selon les préoccupations que vous aviez par ailleurs, dans Labo Contestation, par exemple ?

Pierre Clément : Oui c’est à dire qu’il y avait tout une série d’acquis, de réflexions, de textes, celui-là par exemple, ce schéma et cette réflexion, « La relation au savoir scientifique », je les ai publiés par ailleurs au CPO (Centre Protestant de l’Ouest), qui est un lieu d’origine protestant, mais qui était devenu un lieu gauchisant. Pendant un mois par an, en juillet, on se retrouvait, on échangeait nos lectures, nos réflexions, on lisait des ouvrages en commun, on débattait, c’était passionnant. Il y avait régulièrement des gens qui sont devenus connus, comme Jean Babérot (devenu le grand spécialiste français de la laïcité). C’était animé par un pasteur très ouvert, Jean-Pierre Charpié. Il y avait aussi Jean-Didier Vincent, de la faculté de théologie protestante de Strasbourg, Marie-Thérèse Bodin, de Poitiers, Jacques Lochard, John Stewart que j’ai connu là, et je ne peux pas les citer tous ! Enfin des gens d’un peu partout. Nous étions tous assez engagés. Près d’un mois par an : c’était pour moi un lieu très stimulant !

Et donc je rentabilisais dans ces cours Science et Société de Lyon 1 tout ce que j’avais déjà réfléchi, en le formalisant pour que ce soit destiné à une ouverture de débats avec les étudiants.

MF :Et vous distribuiez ces polycopiés, en amont de la séance de débat : il y avait un intervenant, ou alors c’était assuré par vous, c’est bien ça ?

Pierre Clément : Alors c’était assuré par moi, par un autre membre de l’équipe ou par quelqu’un d’extérieur qu’on invitait.

On a fait venir plein de gens. On a fait venir Albert Jacquard, même Edgar Morin. John Stewart venait régulièrement lui, ça a été un pilier, chaque année. Il a beaucoup stimulé nos réflexions.

Bref, tous les gens qu’on pouvait accrocher, faire intervenir : des médecins généralistes qui pratiquaient une médecine alternative, qui soignaient les gens parce qu’ils avaient mal au ventre et qui en fait leur faisaient une analyse, une médecine lente qui leur montrait que ce qui n’allait pas dans leur vie n’avait rien à voir avec le ventre, et ils guérissaient du ventre.

Susan Georges, qui venait de publier « Comment meurt l’autre moitié du monde » est venue dans ce contexte-là aussi. Et donc on se liait d’amitié avec les intervenants. Je suis ainsi resté en lien avec Susan George, mais aussi Jean-Marc Lévy-Leblond, Jean Deutsch, Baudouin Jurdant, qui ont accepté d’intervenir au Colloque Science et Société que nous venons d’organiser pour les 40 ans de Lyon 1.

Il y en a un avec qui ça n’a pas marché. C’est Dagognet, le philosophe des sciences, de la biologie en particulier, de Lyon 3. Il a fait une tonne de bouquins, il était une référence. On s’est dit, quand même on fait réfléchir sur la science, on va faire venir Dagognet. Alors on le fait venir, dans l’amphithéâtre, et puis comme d’habitude, on occupait l’amphi de façon un peu bizarre, on se mettait en rond dans l’amphi, de façon à ce que tout le monde voit tout le monde. Et Dagognet, quand il a vu ça, il a dit, « je refuse de parler, remettez-vous comme dans un vrai amphi ». Il était très autoritaire. Il fallait faire ce qu’il disait. Et il a fait son cours comme il le faisait, brillant, sans note : il connaît par cœur ce qu’il dit, il monte dans les rangs pour être près des étudiants et tout. Mais c’était une sorte de spectacle rodé, qui ne voulait pas rentrer dans le jeu du débat interactif que l’on matérialisait tout le temps en refusant la forme d’amphithéâtre.

MF : Et il a expliqué pourquoi ?

Pierre Clément : Oh non, il a dit, « c’est comme ça, c’est comme cela que je fonctionne », boum, boum. On l’a plus fait revenir [rires].

MF : Et votre formule en rond dans l’amphi, cela marchait-il bien auprès des étudiants ? Rentraient-ils dans ce jeu facilement ?

Pierre Clément : Complètement. Les étudiants étaient vraiment ravis. La preuve, ils faisaient tous ces comptes rendus, tous ces dossiers, sans compter leur temps.

[Prend un document]

Et j’avais mis cette activité en tête dans les documents que j’ai retrouvés : c’est le déroulement d’une enquête qu’on a faite une année. Il n’y a pas marqué l’année. C’est l’une des premières années : 1974 ou 1975, quelque chose comme ça. On a demandé à chaque groupe d’étudiants, d’enquêter dans un laboratoire et d’interviewerles gens qui y travaillaient, chaque groupe pour un labo différent. Que des labos de biologie, de neurobiologie même. Et ils ont tout décrypté de A à Z ces interviews, ce qui est énorme comme boulot, on était un peu fou de demander ça. Mais le décryptage faisait la moitié de la note, comme ça il y avait la motivation. Pour les entretiens, on avait des grilles d’entretien, qui sont là :

Qu’est-ce qui rentre dans un labo, qu’est-ce qui en sort ? Comment fonctionnent les relations au sein d’un laboratoire ?

C’était assez passionnant de voir comment le patron partageait le pouvoir ou ne le partageait pas. Quelles autres personnes avaient une situation de pouvoir (l’informaticien, parfois une secrétaire, …). Pour chaque labo, ils ont fait un diagramme. C’était passionnant, on aurait pu publier ça. Il y avait une mine d’informations. Ces documents doivent être stockés quelque part dans un carton, ou jetés.

MF : Et comment les étudiants réagissaient-ils à cette nouvelle façon d’aborder la recherche, et leurs futurs métiers ?

Pierre Clément : Alors oui, ça les intéressait parce qu’ils rentraient dans des laboratoires. Mais l’objectif n’était pas à cette époque-là de faire de l’orientation professionnelle. On a creuser cette perspective ensuite. Au bout de quelques années, avec Dominique Gille, qui nous a parlé d’une expérience faite au Québec d’orientation. On avait alors monté un autre enseignement, qui était initialement une annexe de notre option III « Science et société », pour travailler avec les étudiants sur leur orientation. Cette annexe est devenue autonome ensuite : l’idée était que les étudiants enquêtent sur le métier qu’ils voulaient faire. Quelles sont les filières qui y mènent, quelles sont les pratiques de ce métier ? Il fallait obligatoirement qu’ils sortent de l’Université pour aller voir des gens qui pratiquaient réellement. Que cela ne soit pas un mythe. Et souvent ils tombaient de haut.

Ensuite cela a été généralisé à tous les étudiants du premier cycle, soit 1 800 étudiants. Et ça continue encore à fonctionner, avec un horaire qui s’est réduit mais qui reste sur le même principe : enquête, exposé. A Lyon 1. Et ensuite cela a fait tâche d’huile dans d’autres universités. Plusieurs universités ont monté le même type d’enseignement, parce qu’on s’est rendu compte qu’il y avait, je ne veux pas dire des chiffres complètement faux, mais de mémoire c’est plus de 20% d’étudiants qui changeaient d’orientation après cette enquête. C’est-à-dire qu’ils se rendaient compte par exemple que le métier de la recherche dont ils rêvaient ce n’était pas du tout ça, on ne travaillait pas comme ils le pensaient, qu’il y avait beaucoup moins de place qu’ils ne l’imaginaient, que c’était très sélectif, en partie arbitraire, etcetera. Et donc ils tombaient de haut et ils décidaient de faire autre chose. Alors autant qu’ils s’en rendent compte en première année de premier cycle, plutôt qu’en Maitrise.

MF : Et auprès de ces étudiants qui étaient en première année de DEUG, ces cours, qui mettaient en débat un certain nombre de choses assez fondamentales de la science, quels types de réactions suscitaient-ils ?

Pierre Clément : Il y avait beaucoup d’idées qui étaient un peu dans l’air. C’était fou à cette époque. Quand on lit ces documents, on se rend compte que dans les années 1975, les discours étaient beaucoup plus carrés, c’est-à-dire explicites même si à contre-courant. Génétique et environnement par exemple : c’est encore d’actualité, mais aujourd’hui c’est devenu politiquement correct, de dire qu’il y a une interaction entre le génome et l’environnement. Depuis le séquençage du génome humain, on sait que les gènes ne sont pas la clé de tout, que l’Homme n’a pas plus de gènes que la Souris ou la Drosophile, ou que des Végétaux. Et du coup, cela relativise beaucoup de choses qui étaient dominantes à cette époque-là. En 1975, je me souviens d’un article dans Le Monde que je cite souvent dans mes cours, qui disait que l’espèce humaine avait plus de 100 000 gènes. Les scientifiques disaient ça. Et c’était dans le programme. Et dans Le Figaro ils disaient 150 000 gènes. Et tout le monde y croyait. En 2001, quand les premiers résultats du séquençage de l’ADN humain ont été annoncé, entre 28 et 32 000, les gens sont tombés de haut. Et maintenant on est entre 20 000 et 25 000. Donc dans les années 70 et 80, l’héréditarisme, l’innéisme était encore très implanté, très dominant. Malgré tout ce que pouvaient écrire certains scientifiques qui étaient en lutte contre cette idée. Jacquard en particulier, Éloge de la différence date de 1978 : c’était un pionnier, mais il y en avait plein d’autres (John Stewart par exemple). Axel Kahn, Lewontin, Kupiec et Sonigo et plein d’autres ont pris le relai.

MF : Et du coup, il y avait un double objectif : à la fois de discuter les dogmes dominants, du statut du vivant, du déterminisme, et aussi de la mise en lien des questions scientifiques avec des problématiques sociétales…

Pierre Clément : Complètement, on faisait feu de tout bois. C’est-à-dire, sans les catégorisations qu’on peut faire a posteriori.

A posteriori on peut se dire qu’un certain nombre de thèmes étaient de la sociologie des sciences, un certains nombre étaient politiques et économiques, d’autres thèmes étaient plus épistémologique, ou d’histoire des sciences, privilégiant des courants externalistes. On a fait venir Pierre Thuillier bien sûr, qui a clarifié les approches internalistes-externalistes au sein de l’histoire des sciences. Sur la sociobiologie aussi, après 1975 (avec la publication du fameux bouquin de E.O. Wilson, qui fut très controversé en France), les débats était très animés. Jacques Gervet, éthologue du CNRS est venu plusieurs fois. Il a beaucoup écrit sur la théorie de l’éthologie. Il est intervenu sur la sociobiologie mais il a aussi fait une conférence remarquable pour tout le campus contre le réductionniste.

Donc certains de nos thèmes correspondaient à une approche théorique, épistémologique, historique. Et puis d’autres débats étaient plus sur des tendances anti-hiérarchiques, libertaires, marxisantes. Sur les alternatives sociales. Ce que l’on appellerait les altermondialistes aujourd’hui, c’était déjà préfiguré. C’était l’influence d’Illich à cette époque-là. Pour trouver une autre agriculture, une autre médecine. J’ai relu les débats sur la médecine, sur l’auto-médication, suggérant que l’on pourrait se passer de médecins…. Des débats là-dessus, pour savoir comment on peut prendre sa santé en main. Des thèmes que depuis on a largement approfondis, comme en témoigne par exemple la définition de la santé par l’OMS.

MF : Proposer d’autres perspectives pour lancer la discussion…

Pierre Clément : Voilà. Médecines alternatives, pratiques médicales alternatives dans le sens de lentes, respectueuses, mais réfutant tout charlatanisme ! On était vraiment dans une remise en cause de l’ordre social avec sa hiérarchie et la place que le savoir pouvait tenir dans cette hiérarchie. D’où les débats sur les experts.

Et sur l’enseignement aussi. Parce qu’il y avait une partie de la réflexion qui montrait que les concours universitaires sélectionnaient des gens sur un certain nombre de critères, et lorsqu’ils se retrouvaient sur le terrain, ils avaient un certain nombre de choses à faire qui correspondaient très peu à ce que l’on leur avait appris. Mais comme ils avaient été sélectionnés, ils s’adaptaient et acquéraient une expertise par une pratique de terrain.

Alors jusqu’à quel point on peut généraliser ce type de raisonnement ? Et ça allait loin, parce que je me souviens qu’il y a eu des grèves importantes un peu plus tard, je ne sais plus exactement en quelle année, dans les années 1980. Avec un certain nombre d’enseignants, on était allés, dans le cadre d’une action militante, interrompre le cours de Jacques Daillie, qui a ensuite enseigné à l’ENS sciences, en génétique, plutôt proche du parti communiste. Et qui cette année-là cassait la grève en faisant cours ou TP. On l’avait interrompu, imposant un débat au cours duquel je me souviens avoir cité une expérience qui venait d’être faite, je n’ai plus les références exactes, qui disait que plutôt que de faire une sélection la première année de fac, ils avaient laissé passer tout le monde, et ils avaient suivi tous les étudiants. Et ils avaient montré que le taux de réussite en deuxième année était le même que s’il n’y avait pas eu la sélection. Ce qui est quand même très interrogeant. Alors est-ce qu’on peut le généraliser et jusqu’à quel point ?

D’ailleurs on voit bien que les années où il y a des grèves, où les étudiants ont appris moins de choses même si ils ont eu leurs examens, ils réussissent aussi bien en deuxième et troisième année. Donc effectivement on peut relativiser ce système sélectif et après travailler sur un système éducatif plus centré sur la formation que sur la sélection. C’est ce que j’ai ensuite beaucoup développé avec ma spécialisation en Didactique des sciences. Une formation réelle est une construction par les étudiants de leurs propres compétences.

Mais à l’époque c’était moins théorisé, plus maladroit car trop radical comme discours et on s’était fâché avec certains enseignants. On a eu quelques haines féroces.

MF : Et justement, vous avez bien distingué à ce sujet la dimension militante de votre discours plus universitaire. Comment faisiez vous, ou non, la part des choses pendant les cours ?

Pierre Clément : Dans les cours, nous disions que nous intervenions de façon non-neutre, mais à chaque fois en donnant nos références. En donnant l’origine de nos positions.

Voilà, premier cours, cartes sur table, voilà ce qu’il en est :

« Pour que chacun puisse me situer, j’aurais pu citer Jacques Ellul, dans la première introduction du polycopié : mêmes racines protestantes, mêmes sympathies successives pour les personnalises, les situationnistes, et enfin les écologistes libertaires. Je suis loin cependant d’adhérer à toutes les thèses d’Ellul, que je connais encore mal d’ailleurs. Parmi tous ses écrits… » et je cite ce que j’ai lu et ce que je recommande. Donc c’est vraiment la première année ça.

MF : Vraiment situer le discours…

Pierre Clément : Oui, situer le discours. C’est-à-dire mes racines-mêmes, je les cite. Donc les gens sont libres de dire, « je n’ai pas les mêmes, je n’accepte pas ça ». Il n’y avait pas de problème. L’idée était de faire réfléchir et de provoquer un débat. De libérer la parole et la discussion, plutôt par des questions que par des affirmations. Mais on sait bien que les questions, elles ont parfois une radicalité qui signe [rires] un certain nombre de prises de position, mais bon.

MF : A la limite en sciences humaines, le lien entre travail scientifique, recherche, engagement, ce sont des choses qui sont au cœur de la pratique de recherche, et que l’on questionne, mais justement dans une université de sciences exactes et expérimentales, comment les cours et ce type de discours étaient-ils perçus, notamment par les biologistes autour de vous ?

Pierre Clément : Alors ça c’est le gros problème. C’est le gros problème et c’est ce qui a stimulé le sérieux de nos références et de nos actions pédagogiques et nos publications. par exemple, Biologie et Société, Le Matin des Biologiste ?, on l’a publié dans Raison Présente. Qui est une des publications de l’Union rationaliste. Ils sont d’ailleurs refusé le texte de John Stewart. On a eu même des bagarres avec eux, parce que comme c’est moi qui était en contact avec eux, ils voulaient qu’il n’y ait que mon nom en couverture, comme cela se fait maintenant couramment d’ailleurs. Et j’ai tenu ferme. Et ils avaient fait la maquette et tout, et d’ailleurs ça se voit, on a un encart jaune, qui n’est pas très beau, sur la couverture, mais qui indique tous nos noms. Alors ils m’ont mis en tête et après c’était par ordre alphabétique. Mais on y tenait à avoir une signature collective, ce n’était pas possible pour notre groupe que ce soit, ce qui se fait maintenant pour tous les bouquins, « ouvrage coordonné par ».

Et les rationalistes donc, sont très exigeants. Ils nous ont dit « on fait la publication, cela ne veut pas dire que l’on est d’accord avec tout ce qu’il y a dedans, mais on accepte ». Il y avait un comité éditorial assez sévère, et c’est passé. Donc on était nous assez contents de ça. Parce que notre lutte a été permanente par rapport justement aux scientifiques qui assimilaient notre réflexion critique sur la science à une attaque de la rationalité.

On avait deux types d’ennemis dans les universitaires qui nous ont mis le plus de bâtons dans les roues. On a eu ceux qui étaient vraiment réactionnaires. Mais pas tous, parce que, par exemple, Bange était un lecteur assidu du Figaro, un tenant d’une droite classique, mais on s’entendait très bien avec lui parce qu’il était extrêmement ouvert sur l’histoire et la philosophie des sciences. On représentait des courants tout à fait complémentaires, et donc il n’y avait pas de problème. Il y en avait d’autres comme ça avec qui on s’entendait bien, et d’autres qui bloquaient, parce qu’ils entendaient que c’était un peu sulfureux, ou ils avaient entendu parlé de Labo Contestation dont la réputation m’avait mis au banc de la communauté des biologistes. C’était clair que je ne pourrais jamais avoir un poste de professeur. Cela m’a suivi toute ma carrière.

MF : A cause de l’investissement dans Labo Contestation ?

Pierre Clément : Complétement, complétement. Après labo Contestation, mon directeur de labo, mon directeur de thèse initial donc, ne m’a plus parlé. Il me croisait dans un couloir, des fois c’est long, les couloirs sont longs, il prenait la première porte à droite ou à gauche, c’était vraiment comme dans un Western [rires]. On ne s’est pratiquement plus jamais adressé la parole. Il a fait signer à tous les membres du labo une lettre disant qu’ils approuvaient le fait que je sois vidé de l’équipe. Et les gens qui m’aimaient bien ont quand même signé cette lettre. Parce que c’était ou lui ou moi. Ou l’équipe ou moi. Quand on est jeune maître de conférence on ne peut pas… Donc moi j’étais un électron libre, j’avais trouvé un directeur de thèse au CNRS à Paris. J’ai fait ma thèse d’État et elle a eu le prix national de la Société zoologique de France, donc, non ça allait, je n’étais pas… Sur le plan de la recherche, je n’étais pas trop handicapé, j’ai quand même eu les moyens de fonctionner. Mais sans insertion institutionnelle et avec le rejet assez généralisé de la part de toute la communauté des biologistes lyonnais, qui ont une mémoire féroce [rires].

Il fallait pas que cela fasse école, mon type d’attitude contestataire. Donc là on avait vraiment une réticence très forte. Et parmi les réticences, le paradoxe des paradoxes, c’est qu’il y avait les communistes. Qui sont quand même assez forts sur Lyon. Legay, Daillie, enfin toute une série de gens, que j’aimais bien par ailleurs, mais qui ont eu la réaction de dire « ils attaquent la sciecne ». C’est-à-dire que pour eux « réfléchir sur », c’était « attaquer ».

MF : Remettre en question…

Pierre Clément : Remettre en question. Et pour eux, la science quelque chose de pur, hors de la société, et que l’on ne pouvait pas contester. Legay a fait un bouquin ensuite, Qui a peur de la science ? Et qui a attaqué tous les obscurantistes, en me mettant un peu dans ces obscurantistes-là. Et ce qui est paradoxal, c’est qu’après, il a développé l’analyse systémique, l’approche holiste, complexe, etcetera, les interactions entre biologie et société, science et société, approches qui étaient très proches des miennes. Par exemple, ils ont créé leur université communiste, à l’extérieur de la fac, qui s’appelait « université nouvelle », ou quelque chose comme ça. Ils organisaient des conférences sur les mêmes thèmes que les conférences que l’on avait organisé sur le campus. Nous on avait les amphis qui étaient pleins avec deux cents, trois cents personnes et eux ils avaient quinze, vingt personnes. J’y suis allé régulièrement. Et c’était les mêmes thèmes. Mais là, c’est eux qui contrôlaient.

Pierre Clément : Remettre en question. Et pour eux, la science quelque chose de pur, hors de la société, et que l’on ne pouvait pas contester. Legay a fait un bouquin ensuite, Qui a peur de la science ? Et qui a attaqué tous les obscurantistes, en me mettant un peu dans ces obscurantistes-là. Et ce qui est paradoxal, c’est qu’après, il a développé l’analyse systémique, l’approche holiste, complexe, etcetera, les interactions entre biologie et société, science et société, approches qui étaient très proches des miennes. Par exemple, ils ont créé leur université communiste, à l’extérieur de la fac, qui s’appelait « université nouvelle », ou quelque chose comme ça. Ils organisaient des conférences sur les mêmes thèmes que les conférences que l’on avait organisé sur le campus. Nous on avait les amphis qui étaient pleins avec deux cents, trois cents personnes et eux ils avaient quinze, vingt personnes. J’y suis allé régulièrement. Et c’était les mêmes thèmes. Mais là, c’est eux qui contrôlaient.

MF : Il n’y avait pas de débats ?

Pierre Clément : Oh si, il pouvait y avoir débat, c’est complètement paradoxal. On a l’impression que c’était une querelle de territoire. Avec des sortes de manœuvres un peu staliniennes, qui disaient « non, ces thèmes-là, sur la science, il faut que ce soit nous. parce que nous sommes garants de ne pas attaquer la science », d’être un peu scientistes même… Et nous attaquions quand même le scientisme [rires]. Et en même temps, c’était des gens finalement ouverts et intelligents pour qu’on puisse débattre et pour que eux-mêmes organisent ensuite des réflexions. Mais avec un certain décalage.

Et par exemple Jacques Daillie, on l’a invité dans des débats que l’on a fait sur les manipulations génétiques. On a invité Jean Deutsch, qui a l’époque avait un discours critique beaucoup plus radical que celui qu’il a tenu le 27 mai 2011, et on a aussi invité Daillie qui a défendu les manipulations génétiques. Et il y a eu un débat, ouvert. On était complètement ouvert à toute parole qui provoque des débats.

Mais en même temps que nous jouions cette ouverture-là, eux jouaient les coups par derrière, pour supprimer nos enseignements, et comme ils n’y arrivaient pas, pour en réduire le nombre d’heures… On est passé de 50 heures à 25 heures, de 25 heures à 17 heures. Et à la fin, ces dernières années, l’option III s’appelait « ouverture », et nous étions à peu près à 15 heures je crois. C’était il y a quatre-cinq ans, lorsque j’étais encore enseignant. A cette époque-là, j’avais monté des enseignements sur « science et parascience », parce que c’était une belle ouverture pour faire de l’épistémologie. Et une autre sur la muséologie des sciences, dans laquelle on faisait des enquêtes dans différents types de musées, avec le muséum, avec le planétarium, etcetera. Et alors toujours le même principe : enquête, et ensuite rapport écrit et, comme nous n’avions pas beaucoup de temps, nous faisions des séances posters, comme dans des congrès scientifiques. Les étudiants bossaient par plaisir, ils donnaient bien plus que ce qu’on leur demandait.

MF : Cette option était toujours choisie par les étudiants, à partir de leur motivation pour celle-ci ?

Pierre Clément : Complètement, complètement. Ce sont des enseignements qui fonctionnaient bien, des enseignements « d’ouverture » comme on les appelait, de réflexion sur la science.

MF : Se sont-ils finis avec votre départ ?

Pierre Clément : Non, non. Il y a encore des enseignements nommés « ouvertures ». Cependant « science et parascience », ça s’est terminé avec mon départ. J’ai essayé de le passer à quelqu’un d’autre l’année d’avant, mais bon, ça n’a pas marché. « Muséologie des sciences », ça a continué un an de plus, mais je ne sais pas où ça en est. Je pense que cela s’est arrêté. « Science et Société », ça aurait pu encore exister, mais cela a glissé en partie en didactique des sciences (un module « Comment enseigner les sciences ? », que j’ai initié quelques années avant de prendre ma retraire) et en partie en histoire et philo des sciences.

MF : Et, par rapport à ce que vous disiez précédemment, vous aviez tout le temps des amphithéâtres pleins ?

Pierre Clément : Non, alors les amphithéâtres pleins, c’était pour les conférences que l’on organisait en plus dans les années 70, ou pour mes cours « Science et parasciences » plus récents. Mais pour les enseignements Science et Société des années 70, on faisait le plein en fonction du nombre d’étudiants que l’on demandait. Et on n’en demandait pas énormément pour qu’il y ait possibilité de débats, on limitait à cinquante, même à trente parfois. Parce que ce n’est pas la même qualité de débat quand on est trente ou cinquante. On peut débattre beaucoup mieux à vingt-cinq, trente.

Donc il y avait une intervention, on avait en général un polycopié, qu’on donnait à l’avance, ce n’était pas toujours automatique, mais cela faisait des repères quand même. Puis intervention orale et ensuite discussion. De longues discussions.

MF : Et cette réaction que l’on vous opposait, que vous étiez en train d’attaquer la science lorsque vous la mettiez au centre de vos réflexions, est-ce une réaction que vous rencontrez encore aujourd’hui ou est-ce plus nuancé ?

Pierre Clément : C’est plus subtil aujourd’hui. Pourquoi ? D’abord parce que les thèses que l’on défendait ont pignon sur rue aujourd’hui. Organiser des enseignements science-société à l’époque, que Jean-Marc Lévy-Leblond appellerait plutôt « sciences en société », c’était sulfureux. Parce que justement, ça ouvrait des portes sur une critique de la science et de l’activité scientifique. Et donc par exemple, le premier numéro de Labo Contestation, qu’avait-il de sulfureux ? Cela montrait juste que dans une équipe de recherche, dans un laboratoire, il y avait les mêmes problèmes que partout. Mais justement c’était sulfureux parce qu’il y avait le mythe qu’un laboratoire de science était l’exception. Il ne pouvait pas y avoir de problème de ce type, parce que la science est « pure ».

MF : Et vous pensez que ce mythe n’existe plus ?

Pierre Clément : Et il me semble qu’aujourd’hui les gens sont beaucoup plus réalistes. Ils se rendent mieux compte qu’un laboratoire, c’est presque une entreprise. Cela s’en rapproche de plus en plus, puisqu’on demande aux patrons de labos d’être comme des patrons d’entreprises, de produire des publications, des brevets. Donc… Comment dire ? Les thèses que l’on défendait, c’est-à-dire que le discours scientifique peut être critiqué, qu’il faut avoir une vigilance épistémologique, il me semble qu’elles se sont répandues. Au moins en France. C’est-à-dire que de plus en plus de gens ont cette réflexion critique. Ils sont aussi moins sexistes, ils sont moins racistes. Du moins en France.

D’ailleurs, les résultats que j’ai de la recherche financée par l’Europe (projet Biohead-Citizen, qui regroupait 18 pays, je la coordonnais et je la prolonge actuellement : j’en suis à 25 pays), qui portent sur les conceptions des enseignants du primaire et du secondaire, montrent que les enseignants français interrogés sont les moins sexistes, les moins racistes par rapport à ceux d’autres pays. On critique beaucoup l’enseignement français, mais j’aimerais populariser un peu ces résultats pour montrer que ce n’est pas si mal, par rapport aux valeurs (lien vers ces travaux – pdf). Et je pense que c’est peut-être grâce au niveau intellectuel des débats qu’il y a en France : ça discute, ça remet en cause. Quand en 2007 Sarkozy a été interviewé par Onfray et a dit « la part de l’inné est immense », plein de journaux s’en sont emparé, ont relancé le débat en critiquant fortement ce propos. Il me semble qu’il y a des thèses qui sont passées un petit peu.

MF : Et est-ce que chez les doctorants, chez les étudiants, vous voyez une différence ?

Pierre Clément : Oui, ça a beaucoup changé. A notre époque, quand j’ai été recruté à l’Université, on était sûr d’avoir un poste. J’étais encore étudiant quand ils sont venus me chercher pour avoir un poste. J’avais signé, avec l’ENI (Ecole Normale d’Instituteurs) pour faire de l’enseignement primaire pendant au moins 10 ans, puis, avec les IPES, pour être enseignant dans le secondaire. Mais comme j’avais de très bon résultats, ils sont venus me chercher. J’ai eu mon poste universitaire tout de suite. Et si je n’avais pas mon poste, je serais enseignant dans le secondaire.

Mais maintenant, pour rentrer dans le supérieur, les jeunes doivent se battre tellement longtemps. Il y a le doctorat, le post-doctorat, les postes d’ATER, ce sont des longues périodes d’incertitude et des périodes décisives pendant lesquelles il y a peut-être une intériorisation de normes qui sont moins contestataires. Avec une acceptation de situations concurrentielles, parce que c’est « où je fais ça et j’accepte, ou je fais autre chose ». Alors que nous, nous avions un poste tout de suite. J’ai eu un poste à vingt-deux ans. J’étais assistant. C’est quand même fou. J’avais été un peu rapide dans mes études mais quand même. Il n’y a personne aujourd’hui qui a un poste de maître de conférence à vingt-deux ans.

MF : Y a-t-il des choses que vous avez pu faire progressivement, ou qu’au contraire vous avez du arrêter depuis le début de ces cours-là ?

Pierre Clément : Pour ma carrière personnelle c’est un peu compliqué. J’avais dans l’idée de mener de front une bonne recherche en biologie, sur des hypothèses intéressantes, qu’on appelle « épigénétiques » aujourd’hui, pour montrer que j’étais un scientifique solide, et tout. C’était pour exister contre le rejet de la communauté des biologistes qui ne me donnaient pas une insertion normale et une carrière normale. Donc je m’étais lancé ce défi. Et en même temps de mener une réflexion critique, incluant ces enseignements Science & Société qui m’ont énormément pris de temps. Surtout que s’y sont rajoutées d’autres activités : après Labo Contestation, il y a eu la coopérative des Canuts, puis la boutique des sciences. Et j’ai commencé ensuite à m’intéresser à la didactique de la biologie. Dans les années 1980 : j’ai co-fondé le laboratoire et le DEA de didactique en 1986. Et après j’ai mené de front la didactique et la recherche en biologie, pour montrer que la didactique n’était pas un abandon : ce n’est pas parce que l’on est mauvais dans sa discipline que l’on fait de la didactique. Pour prouver ça. Et en fait, mes détracteurs ont dit, « il ne peut pas faire bien les deux ». Et pourtant j’ai des publications solides dans les deux. Mais le fait qu’il y en ait trop paraissait suspect. Mais ça c’est… les gens ont des apriori.

Donc effectivement, j’en ai un peu souffert dans ma carrière de cette réorientation en didactique. Et d’ailleurs on retrouve dans la communauté des didacticiens ces conflits politiques, mais de façon plus larvée, alors qu’ils étaient assez ouverts en biologie. C’est assez étonnant. Ça mériterait d’être clarifié les orientations idéologiques des didacticiens et du coup les querelles d’idées d’un champ scientifique qui se structure. Et où il y a encore beaucoup d’écoles, de courants de pensées, qui appellent différemment les mêmes choses. Et donc ça a besoin de se stabiliser au niveau national, et aussi au niveau européen et international.

MF : Et la didactique, est-ce quelque chose que vous ameniez dans les cours « science-société » ?

Pierre Clément : Non, il y avait une réflexion critique sur l’enseignement, mais qui n’a commencé à s’intéresser à la didactique qu’à la fin des années 70 au moment où un DEA s’est créé à Paris, et où ont commencé à avoir lieu les JIES (Journées Internationales de l’Éducation Scientifique), à Chamonix. Et j’y ai été dès les premières, en 1979. J’ai du écrire dans les Actes des JIES dès les premières années, je crois pas en avoir raté beaucoup, seulement ces dernières années par manque de temps.

Et ces cours Science-Société étaient donc un lieu où l’on pouvait parler autant de l’enseignement des sciences que des critiques de la science. Les premiers actes de Chamonix doivent témoigner de débuts d’écrits sur ces thèmes-là.

J’ai aussi écrit sur ces thèmes dans les Temps modernes en 1974. Ça m’a étonné de relire ça à l’occasion de la préparation du colloque de mai dernier. Je défendais une position constructiviste, sans employer le mot « constructivisme ». Avec l’idée principale que c’est que l’élève qui construit lui-même sa force de travail, pour reprendre le vocabulaire de l’époque. L’élève et pas l’enseignant (ce qui était la conception dominante de l’époque) : l’enseignant offre le contexte qui permet à l’élève de se construire. Ces évidences sont devenues une base théorique pour toutes les recherches en sciences de l’éducation et en didactique : le constructivisme, le socio-constructivisme, etcetera.

MF : C’était ce que vous appliquiez dans ces cours ?

Pierre Clément : Complètement. On était un peu en avance, sans même le théoriser trop, sur les innovations de pédagogie active, que l’on prône de plus en plus en didactique. On l’avait déjà mis en pratique.

MF : Et les étudiants amenaient-ils parfois eux-mêmes leurs thèmes à discuter ?

Pierre Clément : Bien sûr. Certains proposaient des thèmes qui les intéressaient, ou on donnait une liste et ils choisissaient dans la liste.

MF : Et aviez-vous des échanges particuliers avec d’autres universités et d’autres cours science-société ?

Pierre Clément : Ah si, si, si. C’est une de nos innovations. Je connaissais un certain nombre de gens, sur Paris, etcetera. Et on s’est rendu compte qu’il y avait d’autres enseignements qui fonctionnaient ou se montaient en même temps que les nôtres. Avec Geneviève Gonzy-Tréboul à Paris, Baudouin Jurdant à Strasbourg, avec le GERSULP (Groupe d’Etude et de Recherche sur la Science de l’Université Louis Pasteur), et Philippe Breton qui venaient aux réunions nationales qu’on a lancées. Et petit à petit, on a essayé de dire à d’autres gens que l’on connaissait qu’ils pouvaient eux aussi en monter. Ça a été fait à Marseille, Lille, et dans d’autres universités. C’est ainsi qu’a été créé ce réseau « science et société ». Et on se retrouvait régulièrement. On a commencé à Lyon une première réunion, puis dans d’autres villes. Et l’idée était de voir comment baliser le champ. Il y avait des conflits [rires], je me souviens de combats verbaux épiques avec Baudouin.

Je me suis rendu compte, en relisant ces documents, avec toujours un petit sourire sur la naïveté de certaines formulations, sur le fait qu’elles sont datées, désuètes, du langage marxisant utilisé, qui a largement disparu depuis. Je ne sais pas si c’est un bien ou un mal, peu importe. Mais en tout cas ce sont des documents qui sont en partie datés, à ce niveau-là. Et en même temps, les thèmes et les questions me semblent viser juste. Toujours. J’assume le fait qu’il y ait des questions qui me semblent encore tout à fait fondamentales.

MF : Une actualité de questionnements… Cela m’avait frappé également en consultant les archives du Gersulp : la force actuelle de ce qui était mis en débat et discuté. Le sentiment que le mythe d’une certaine pratique de la recherche, que vous évoquiez tout à l’heure, est encore présent, notamment chez un certain nombre d’étudiants qui ne sont jamais entrés dans un laboratoire…

Pierre Clément : Oui, il l’est encore présent. Par exemple, si l’on prend ces enseignements dont j’ai parlé tout à l’heure, qu’on appelle « orientation professionnelles ». Statistiquement, en sciences, pour les étudiants en premier cycle, première année, il y avait plus d’un tiers des étudiants qui voulaient faire de la recherche. Et qui étaient habités par ce mythe. De la recherche pure, merveilleuse. En plus c’est aussi le mythe de la recherche de terrain, « je veux travailler sur les baleines », parce qu’ils ont vu des films animaliers. Mais il y a très peu de laboratoires qui offrent ce type de pratiques. Ce sont des spécialistes de l’image qui font ces documents. Mais il y en a, c’est possible, les plus accrochés y arriveront peut-être. Mais quand ils arrivent dans les laboratoires, ils trouvent bien d’autres choses que ce qu’ils imaginaient.

Donc je suis bien d’accord que le mythe est toujours présent. Il me semble moins fort. Parce qu’à l’époque, il fallait vraiment ne pas y toucher. Je me souviens, que sur le mur externe de la cantine de la Doua il y avait à un moment en grosses lettres, comme ça, « la science n’est pas neutre ». Et un professeur de la fac m’avait dit, « tu t’es levé cette nuit pour écrire ça ? », « bah non! », je ne savais même pas qui l’avait écrit, j’étais surpris de le découvrir. Alors je lui dis, « quand même c’est une phrase qui est intéressante », et c’est ce que je défends encore, avec mon travail de didactique, en montrant que les connaissances scientifiques sont en interaction avec des valeurs et des pratiques sociales. C’est un discours plus académique sur le même type d’idées que l’on touchait du doigt. Mais ça ne veut pas dire que la science est à jeter à la poubelle. C’est cette ligne-là qui est dure à faire admettre. C’est-à-dire que l’on puisse développer une critique de la science et des scientifiques, presqu’au nom d’une science « pure » qui pourrait être dégagée de l’idéologie, ou du moins de valeurs non citoyennes.

MF : C’est une critique de la science au nom d’un idéal de la science presque ?

Pierre Clément : C’est un petit peu ça. En disant… alors maintenant, dans ce que j’écris actuellement, je ne dis pas qu’il faut que les sciences soient exemptes de valeur. Mais que ces valeurs doivent être choisies et doivent être citoyennes. Voilà, en gros. Comme les pratiques sociales. Et c’est une version actualisée, peut-être plus politiquement correcte, du même discours.

Je viens de faire un rapport pour l’UNESCO sur l’éducation au développement durable (lien vers ce rapport). On y retrouve tous les thèmes de l’égalité en droit des hommes. Et tout ça est inclus dans les objectifs de l’éducation au développement durable : que l’on doit lutter contre la pauvreté, pour l’égalité des genres, quelque soit la préférence sexuelle, etcetera. Tout cela, on le retrouve comme objectif de cette éducation. Et maintenant, c’est dans les textes officiels de l’UNESCO, de l’OMS. Des idées qui paraissaient sulfureuses à une certaine époque me paraissent avoir aujourd’hui une existence académique et officielle. Ce qui ne veut pas dire pour autant que cela passe dans les faits. Les études que l’on a faites montrent que dans certains pays, le sexisme et le racisme, chez les enseignants, se portent bien. Dans certains pays, c’est jusqu’à 80-90% des enseignants qui ont des positions sexistes.

MF : Du coup, c’est vrai que concernant l’éducation au développement durable, le lien entre connaissance-société-valeurs est peut-être plus facile à accepter que dans les sciences de manière plus générale.

Pierre Clément : Justement. L’intérêt, c’est que les scientifiques en général montent des enseignements sur l’environnement, sur le développement durable. C’est un préoccupation qui a le droit de cité, alors qu’avant elle était juste subversive. Avant ce n’était que l’écologie politique qui agitait ce type de thèmes. Et maintenant, c’est repris sérieusement en main par des laboratoires qui essayent de travailler ensemble. Ce qui pose la question ensuite de l’effectivité de l’interdisciplinarité. J’espère que maintenant les projets interdisciplinaires, ou poly-, multi-, trans-disciplinaires, le sont beaucoup plus. Je l’espère. Mais je n’en suis pas du tout sûr. Parce que les institutions scientifiques n’ont pas changé. Le CNRS comme le CNU sont encore cloisonnés en disciplines et il faut faire carrière dans sa propre discipline. Être à cheval entre deux, n’est jamais très bon. La didactique par exemple n’a pas de place dans ces conditions. Au CNU, on est soit sciences de l’éducation, soit biologie, biologies, au pluriel plutôt car il y a plusieurs sections du CNU. En physique et en mathématiques, certaines sections du CNU abritent les didacticiens, mais en biologie, non. Il y a des domaines comme ça, interdisciplinaires, qui sont difficiles à stabiliser institutionnellement.

–

Remerciements :

La numérisation des documents du cours organisé par Pierre Clément à l’Université de Lyon 1, dans les années 1970,, ainsi que sa mise en ligne, s’inscrivent dans l’une des opérations de recherche du Cluster « Enjeux et représentations de la science, de la technologie et de leurs usages« .

Merci à Jean-Marie Barsalou et à toute l’équipe du service de reprographie de l’ENS de Lyon pour les numérisations. Merci à Igor Babou pour son aide.

Mise en ligne par Mélodie Faury.